Os intérpretes de conferência sabem a alegria que a gente sente quando encontra, vasculhando a internet, um texto sobre um assunto altamente técnico (“modelagem de processos geológicos”, para dar um exemplo baseado numa situação real) traduzido e publicado em três idiomas diferentes, justamente quando estamos às vésperas de interpretar um evento sobre o tema. Cotejado a outras fontes de informação, a dicionários e pesquisas de instituições acadêmicas, o trabalho dos tradutores que verteram o texto técnico é uma espécie de chave para ajudar os intérpretes a compreender o assunto, conhecer a terminologia específica nas três línguas, estabelecer correspondências entre elas, preparar glossários e estudar feito louco para estar preparado no dia da tradução simultânea. Achados como esse são um presente inesperado e precioso.

Guardadas as devidas proporções – e aqui cabe a ressalva de que a diferença entre as duas situações é colossal –, foi mais ou menos isso que soldados das tropas de Napoleão encontraram há exatos 221 anos, em 15 de julho de 1799, na cidade egípcia de el-Rashid. Naquela data histórica, os franceses toparam com uma pedra cinzenta, quebrada nas pontas, de estética aparentemente sem graça e conteúdo arqueológico bombástico: a Pedra de Roseta. Gravada naquele bloco de granodiorito estava a porta de entrada para a escrita de uma das maiores civilizações da Antiguidade, finalmente decifrável graças ao trabalho realizado quase dois mil anos antes por pessoas que traduziram uma mensagem original para outros dois idiomas e registraram as três versões num lugar só, deixando (mesmo que inadvertidamente) um documento trilíngue guardado para a posteridade.

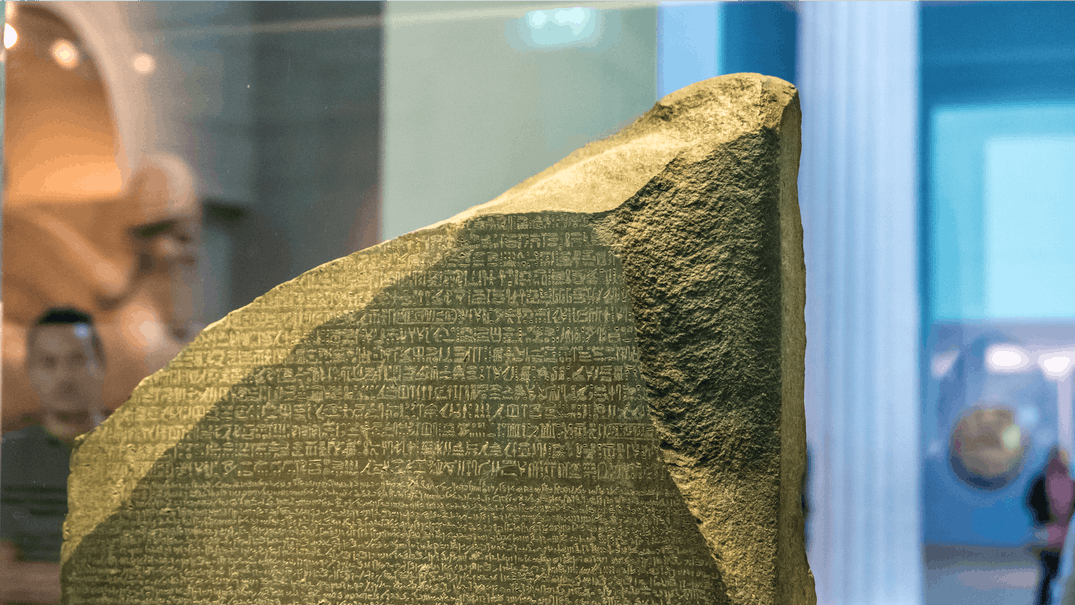

Quem já foi ao Museu Britânico, em Londres, certamente viu a pedra em “carne e osso”, protegida por uma redoma de vidro – uma das atrações mais populares do local, ao lado dos famosos sarcófagos. O texto registrado na pedra, que data de 196 a.C., é um decreto, uma espécie de “diário oficial” daqueles tempos, para marcar o primeiro aniversário da coroação de Ptolomeu V no período em que os gregos dominaram o Egito, após a conquista por Alexandre, O Grande. Como costumam fazer os conquistadores, os gregos impuseram sua língua como idioma oficial (à semelhança dos romanos com o latim, dos britânicos com o inglês, dos portugueses aqui no Brasil e por aí vai). Mesmo assim, a população local continuava usando a linguagem do povo. Por isso, a Pedra de Roseta traz o tal decreto escrito em grego clássico, em demótico (a “língua do povo”, falada pelos egípcios comuns) e nos hieróglifos que entrariam para a história – embora, àquela altura, os símbolos que hoje nos fascinam fossem lidos e escritos apenas pelos sacerdotes, e já estivessem caindo em desuso.

De posse da pedra, teve início um complexo e demorado processo para estabelecer a correlação entre as três versões do texto. Ao final da empreitada, historiadores, antropólogos e estudiosos finalmente conseguiram ler não só essa inscrição, mas milhares de outras talhadas com os pictogramas egípcios. O primeiro a se debruçar sobre a Roseta foi o polímata (palavra chique para se referir a um conhecedor de muitos assuntos) britânico Thomas Young. No entanto, o francês Jean-François Champollion – tido como o pai da egiptologia – foi quem finalmente percebeu, por volta de 1821, que os símbolos gravados eram não apenas representações pictóricas, mas também fonéticas da língua egípcia.

Para além de questões relacionadas aos idiomas da Antiguidade, à trajetória milenar das traduções e à aura cifrada dos pictogramas, a Pedra de Roseta contém quilos – literais e metafóricos – de História com agá maiúsculo. Ela é um portão de acesso ao período de domínio grego sobre os egípcios, numa época em que Alexandria era “a” cidade do momento (conforme comprova a biblioteca local, que se tornaria uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo). Ela costura o fio da trajetória de Ptolomeu V, herdeiro frágil de uma dinastia poderosa, que ascendeu ao trono aos 6 anos de idade após a morte do pai – e segurou um rojão de revoltas, invasões e outros probleminhas típicos da realeza. Ela nos lembra que, depois dos gregos, o Egito foi tomado pelos romanos, pelos bizantinos, pelos persas, pelos árabes muçulmanos e turcos otomanos. Esse naco de pedra é ainda um ícone sólido da rivalidade histórica entre França e Inglaterra. Afinal de contas, como é que uma peça encontrada por tropas napoleônicas foi parar no Museu Britânico? Pois é: não muito tempo depois da grande descoberta, os franceses se renderam diante da frota do Almirante Nelson, e os termos da rendição previam que o exército vitorioso ficaria com antiguidades e a valiosa Roseta.

A pedra oferece também uma boa aula de geografia. Eu (que infelizmente nunca fui ao Egito) não sabia, por exemplo, que Memphis – Mênfis, na grafia portuguesa – não é apenas a cidade americana no estado do Tennessee onde Elvis Presley viveu na lendária mansão de Graceland: muito antes disso já havia um local sagrado de mesmo nome no Egito, pertinho do Nilo, onde Ptolomeu V foi coroado e a Roseta ficou instalada antes de ser transferida para el-Rashid (ou “Roseta” em árabe transliterado, daí o nome do tesouro arqueológico). Curiosamente, o estado de Illinois, um pouquinho ao norte do Tennessee, tem uma cidade chamada… Cairo.

Muitas das informações contidas neste post foram tiradas de um livro imperdível: A História do Mundo em Cem Objetos (disponível também num podcast super bem-feito, produzido pela BBC). Traduzida para o português por Ana Beatriz Rodrigues, Berilo Vargas e Cláudio Figueiredo, a obra do historiador Neil MacGregor – diretor do Museu Britânico à época da publicação – parte de cem peças do acervo da instituição para traçar a história da humanidade. E quem quiser brincar de Indiana Jones e escrever na linguagem dos hieróglifos pode conferir o Fabricius, ferramenta bem bacaninha do Google Arts & Culture que ensina uma porção de coisas interessantes sobre a Pedra de Roseta e permite mandar mensagens no formato dos pictogramas egípcios.

Texto de Beatriz Velloso.